現代の金融市場、特にMT4/MT5(MetaTrader 4/5)を用いたアルゴリズム取引や自動売買(EA)において、システムの可用性はもはや付加機能ではなく、事業継続のための絶対条件です。24時間動き続ける市場において、トレーディングシステムやそれを支えるインフラ(VPSなど)が停止することなく稼働し続ける背景には、数多くの技術的な工夫が存在します。

その中でも、シンプルでありながら極めて強力な概念が「ハートビート機構」です。これは、システムがお互いの「生存」を確認し合うための、いわばデジタル世界の脈拍です。

AI MQL合同会社は、「AI/MQLシステムの品質と安定稼働を第三者として担保する、金融技術特化型のQA・SREパートナー」として、このハートビート機構をはじめとする高信頼性技術を駆使し、お客様のシステムの安定稼働を実現しています。

本記事では、ハートビート機構の基本的な定義から、その内部の仕組み、高可用性(HA)クラスタにおける役割、そして実際の運用で直面する複雑な課題である「スプリットブレイン」とその対策について深く掘り下げていきます。

第1章: ハートビート機構の基本 – システムの「生存確認」を担う仕組み

1-1. ハートビートとは何か?

ハートビートとは、分散システムを構成するコンピュータやサービス(ノード)が、他のノードに対して自身が正常に稼働していることを知らせるために、周期的に送信する信号のことです。これはシステムの「生存確認(Liveness Monitoring)」や「ヘルスチェック」の一形態であり、その名称は生命の鼓動が定期的な脈拍を生み出すことに由来します。

その目的は明快で、もしこの信号が途絶えた場合、信号を送っていたコンポーネントに障害が発生したと見なし、対応アクションをトリガーすることです。これは、システムの高い可用性と耐障害性を実現するための根幹技術です。

1-2. なぜ必要か? – 障害検知の重要性

分散システムにおいて、コンポーネントの障害は避けられません。特に、複数のVPSや外部API、AIモデルを利用するMT4/MT5環境では、予期せぬ障害が発生するリスクが常に存在します。

ハートビートの最も重要な役割は、こうした障害を迅速に検知することです。障害を素早く検知することで、以下のような自動復旧動作を即座に開始できます。

- フェイルオーバー: 稼働系から待機系への切り替え

- 再起動: 障害が発生したEAやMT4ターミナル、あるいはVPS自体の再起動

- アラート発報: 管理者への緊急通知

これにより、システムのダウンタイムを最小限に抑え、取引機会の損失を防ぐことが可能になります。プロアクティブな監視こそが、システムの信頼性を担保する鍵となるのです。

1-3. 基本的な仕組みと高度化する監視要件

システムの生存確認には、主に二つのアプローチが存在します。

- ハートビート(プッシュ型):監視対象のコンポーネントが自発的に「私は生きています」という信号を送信するモデル。障害を迅速に検知できる利点があります。

- 例:EAが定期的に外部の監視サーバーへ稼働状況を通知する。

- ポーリング(プル型):監視システムが各コンポーネントに対して定期的に「生きていますか?」と問い合わせを行うモデル。障害検知までに若干の遅延が生じる可能性があります。

- 例:監視サーバーが定期的に各VPS上のMT4ターミナルの応答を確認する。

現代の信頼性工学(SRE)においては、単なる「マシンの電源が入っているか」という生存確認から、より高度な「サービスの健全性」の確認へと進化しています。

例えば、OS(VPS)は正常に稼働していても、MT4ターミナルや特定のEAだけがフリーズ(応答停止)することがあります。この場合、OSレベルの単純なハートビート(Pingなど)では異常を検知できません。アプリケーションの動作状況(例:ティックの受信状況、MQLコードの応答性)を監視し、異常を検知した場合にハートビート信号を変化させる、といった高度な仕組みが求められます。

第2章: ハートビートの具体的な動作フローと重要パラメータ

2-1. 監視のステップバイステップ解説

ハートビートによる監視の論理的な流れは、以下のステップで実行されます。

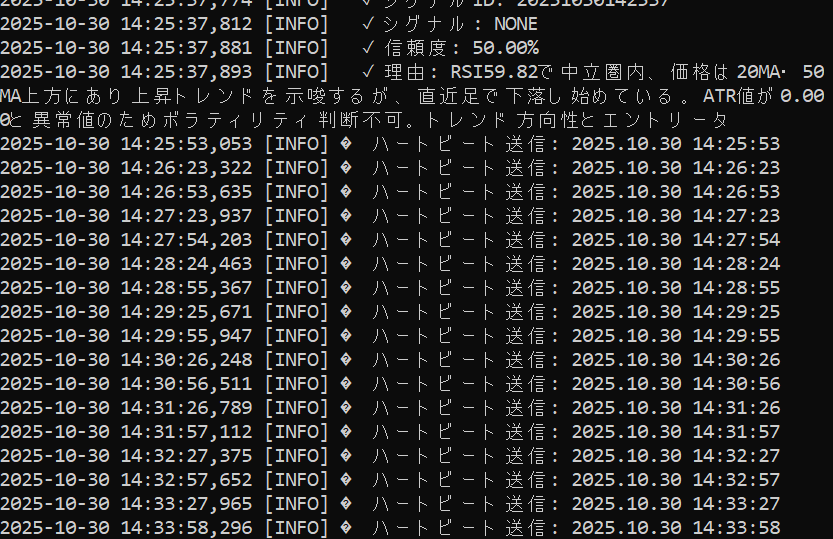

- 信号の送信: 監視対象(例:EAが稼働するMT4ターミナル)は、設定された間隔で定期的に「ハートビート信号」を送信します。

- 受信の確認: 監視装置(例:外部の監視サーバー)は、この信号が設定された時間内に到着したかを確認します。

- 状態の判定: 信号が指定時間内に受信できなかった場合、監視装置は内部の「未受信カウンタ」を増やします。受信できた場合はカウンタをリセットします。このカウンタの値が、あらかじめ定められた閾値を超えると、監視装置は対象機器が「タイムアウト」、つまり異常状態に陥ったと判断します。

- アクションの実行: 異常を検知すると、事前に設定されたアクション(フェイルオーバー、再起動、アラートなど)が自動的に実行されます。

2-2. チューニングの鍵を握る3つのパラメータ

ハートビート機構を効果的に機能させるには、環境に合わせて以下の重要なパラメータを適切にチューニングする必要があります。

- ハートビート間隔 (Interval):信号を送信する頻度。迅速な検知が求められる環境では短く設定されます(例:5秒〜60秒)。

- タイムアウト (Timeout):信号が途絶えてから、システムがそれを問題と認識し始めるまでの時間。障害検知の感度を決定します。

- リトライ回数/閾値 (Threshold):障害と正式に判断するまでに許容する、連続したハートビートの失敗回数。一時的なネットワークの不安定さによる誤検知を防ぐために設定されます(例:3回〜5回)。

これらのパラメータは互いに関連しており、「ハートビート間隔 × 試行回数(またはタイムアウト値に基づく計算) = 障害検知までの最短時間」という関係が成り立ちます。

2-3. 設定ミスが招くリスク: 誤検知と検知遅延

ハートビートのパラメータ設定は、非常に繊細なバランス調整を要します。

- 設定が過敏すぎる場合(短いタイムアウト/少ないリトライ回数):一時的なネットワークの混雑や、システムの高負荷状態(例:経済指標発表時の急激な相場変動)といった、実際には障害ではない事象を障害と誤って判断してしまう「誤検知(False Positive)」のリスクが高まります。不要なフェイルオーバーや再起動は、それ自体が取引の中断を引き起こすため、極力避けなければなりません。

- 設定が緩すぎる場合(長いタイムアウト/多いリトライ回数):実際の障害が発生してから検知するまでに時間がかかり、「検知遅延」が発生します。これにより、システムのダウンタイムが長引き、損失が拡大する可能性があります。

ハートビートのパラメータチューニングは単なる技術的な作業ではなく、ビジネス上のリスク管理そのものです。金融取引システムにおいては、ダウンタイムのリスクと誤検知によるサービス中断のリスクを天秤にかけ、運用ポリシーに基づいた最適な設定を行う必要があります。

表1: ハートビートの主要パラメータとその影響

| パラメータ | 説明 | 低すぎる場合のリスク | 高すぎる場合のリスク |

| ハートビート間隔 | ハートビート信号を送信する頻度。 | ネットワーク負荷の増大。 | 障害発生から最初の信号途絶までの時間が長くなる可能性がある。 |

| タイムアウト | 信号の受信を待つ時間。この時間を超えると失敗とカウントされる。 | ネットワークの瞬間的な遅延や高負荷で誤検知(False Positive)が増加する。 | 障害検知が遅延し、システムのダウンタイムが長時間化する。 |

| リトライ回数/閾値 | 障害と判断するまでに許容する連続失敗回数。 | 誤検知のリスクが増加する。一時的な通信障害で不要な復旧動作が実行される可能性がある。 | 障害検知が遅延する。障害発生後、設定回数分の失敗を待つため復旧開始が遅れる。 |

第3章: 金融システム・MQL環境における活用事例

ハートビート機構は、現代のITインフラの基盤として広く活用されていますが、特にMT4/MT5を利用した取引環境において重要な役割を果たします。

3-1. HA(高可用性)クラスタとフェイルオーバー

最も代表的な活用事例が、HAクラスタです。複数のサーバ(ノード)がお互いの状態をハートビートで監視し合います。稼働系(アクティブ)サーバからのハートビートが途絶えると、待機系(スタンバイ)サーバが即座にそれを検知し、サービスを引き継ぐ「フェイルオーバー」を実行します。

MT4/MT5環境においても、複数のVPSを用いてクラスタ構成を組むことで、万が一のVPS障害時にも取引を継続させることが可能です。

3-2. EA・インジケーターの稼働監視(MQLレベルの監視)

特定のEAやカスタムインジケーターが正常に動作しているかを監視するために、MQLコード内にハートビート送信ロジックを組み込むことが可能です。

例えば、EAが定期的に外部の監視サーバーへリクエストを送信するように実装します。もしEAがフリーズしたり、MT4/MT5がクラッシュしたりすると、この信号が途絶えるため、外部から異常を検知できます。これは、VPS自体の死活監視では検知できないアプリケーションレベルの障害を捉えるために不可欠です。

3-3. AIモデル連携のヘルスチェック

AIを組み込んだ取引システムでは、MT4/MT5と外部のAIモデル(例:Pythonで構築された推論サーバー)が連携して動作します。

この場合、MT4/MT5側からAIモデルに対して定期的にヘルスチェック(ハートビートの一種)を行い、AIモデルが正常に応答できる状態にあるかを監視します。もしAIモデルが応答しなくなった場合、安全のために取引を停止する(サーキットブレーカー)、あるいはアラートを発行するといった制御が可能になります。

3-4. セッション維持(キープアライブ)

よりシンプルな用途として、ネットワーク接続を維持するためにハートビートが使われることがあります(キープアライブ)。ファイアウォールやルータは、一定時間通信がないアイドル状態のTCPコネクションを強制的に切断することがあります。定期的に小さなパケットを送信することで、コネクションがアクティブであることを示し、意図しない切断を防ぎます。

第4章: 高度な課題と対策 – スプリットブレイン問題との戦い

ハートビート機構は非常に強力ですが、特定の障害シナリオにおいては、「スプリットブレイン」と呼ばれる極めて危険な問題を引き起こす可能性があります。

4-1. スプリットブレイン問題とは

スプリットブレインとは、クラスタを構成するノード間のハートビート通信だけが切断され、ノード自体はそれぞれ正常に稼働し続けている状態を指します。

このとき、各ノードは相手ノードがダウンしたと誤認します。その結果、本来は片方だけが稼働すべきサービス(例えば取引実行環境)を、両方のノードが同時に起動しようと試みます。

これにより、同じデータに対して複数のサーバが同時に書き込みを行ったり、金融システムにおいては同じ取引シグナルに対して二重に注文(ダブルオーダー)が実行されたりするなど、深刻なデータ破損や財務的損失を引き起こします。問題の核心は、システムが「ノードの障害」と「ネットワークの障害」を区別できない点にあります。

4-2. 対策1: クォーラム(多数決)方式

スプリットブレインを防ぐための基本的な対策が「クォーラム」です。これは「多数決」の原則に基づき、クラスタの過半数を占めるノードグループのみがサービスを継続する権利を持つ、という仕組みです。

例えば、3台のノードで構成されるクラスタでは、2台以上のノードが生存している場合にのみ正常と見なされます。ネットワーク障害で「2台」と「1台」に分断された場合、多数派の2台だけがサービスを継続し、少数派の1台はサービスを停止します。

しかし、この方式は最も一般的な2ノード構成では機能しません(1対1では過半数とならないため)。

4-3. 対策2: フェンシング (STONITH)

2ノード構成などでクォーラムが機能しない場合に、スプリットブレインを確実に防ぐための最終手段が「フェンシング」です。

これは、相手ノードが応答しなくなったと判断したノードが、通常のネットワークとは別の経路(アウト・オブ・バンド)を使って、相手ノードを物理的に強制停止(電源オフや再起動)させる仕組みです。STONITH (Shoot The Other Node In The Head – 相手の頭を撃ち抜く) という物騒な別名は、この動作を的確に表現しています。

具体的には、電源管理装置(PDU)や、サーバの管理インターフェース(IPMI)、あるいはVPSやクラウドのAPIを経由して強制停止命令を実行します。

フェンシングは、一時的に可用性を犠牲にしてでも、データの整合性を何よりも優先し、最悪の事態(二重発注など)を回避するための「最後の砦」と言えます。

4-4. 対策3: 複数のハートビート経路

スプリットブレインの発生確率を低減させるための予防的な対策として、物理的に独立した複数のハートビート経路を用意することが推奨されます。例えば、通常の業務LANに加え、ハートビート専用のプライベートネットワークや、共有ディスクを利用したディスクハートビートなどを併用します。

プライマリのネットワークでハートビートが途絶えても、セカンダリの経路で通信が維持されていれば、システムはそれがネットワークの一部障害であると判断でき、不要なフェイルオーバーを回避できます。

4-5. 信頼性の階層とプロトコル

これらの対策は、分散システムにおける「信頼の階層」を浮き彫りにします。通信が途絶えると、互いを信頼できなくなり、安全を確保するために段階的により抜本的な手段が講じられます。

- レベル1(信頼し、そして検証する): 複数のハートビート経路を用いた通常運用。冗長化された経路で状態を常に検証します。

- レベル2(信頼せず、隔離する): ネットワーク分断時のクォーラム。少数派のノードを信頼せず、サービスの実行権を剥奪して隔離します。

- レベル3(悪意を想定し、排除する): 曖昧な状況におけるフェンシング。「相手の状態は信頼できない。データを守るため、強制的に排除しなければならない」という、インフラレベルでのゼロトラストの原則です。

高信頼性システムの設計とは、単に障害を検知するだけでなく、「信頼」が崩壊したときにどう振る舞うかという、堅牢なプロトコルを構築することに他なりません。

表2: スプリットブレイン対策の比較

| 対策手法 | 仕組み | 長所 | 短所/考慮点 |

| クォーラム | クラスタの過半数を占めるノードグループのみがサービスを継続する。 | 追加のハードウェアが不要で、概念的にシンプル。 | 偶数ノード構成(特に2ノード)では機能しない場合がある。 |

| フェンシング | 相手ノードを別経路(API等)経由で強制停止・再起動する。 | データの整合性を確実に保護できる。2ノード構成での決定的な対策となる。 | アウト・オブ・バンド経路(API連携等)が必須。設定が複雑になる場合がある。 |

| 複数経路ハートビート | 物理的に異なる複数の通信路でハートビートを送受信する。 | ネットワークの単一障害による誤検知を防ぎ、クラスタの安定性を向上させる。 | 物理的な配線や設定が増える。他の対策との併用が前提。 |

第5章: AI MQLの専門性:MQL/AI環境へのハートビート機構の組み込み

MT4/MT5を用いたトレーディング環境は、一般的なエンタープライズシステムとは異なる特有の課題を抱えています。EAのロジック自体が複雑化・AI化する中で、単純な死活監視では不十分なケースが増えています。

AI MQL合同会社は、MQL4/MQL5とAI、そしてSREの専門知識を融合し、これらの環境に最適化されたハートビート機構の開発・組み込みを提供します。

価値共創モデルに基づくオーダーメイド・ソリューション

私たちは、貴社の事業戦略である「価値共創モデル」に基づき、画一的なパッケージ提供ではなく、お客様固有のビジネス課題を深く理解するためのコンサルテーションから開始します。その上で、特定の課題解決に特化したカスタム提案と実装を行います。

- MQLレベルでの高度な監視(アプリケーション・ハートビート):単にEAが起動しているかだけでなく、「EAが意図した通りに正常動作しているか」を監視する仕組みをMQLコード内に実装します。

- ティックデータの受信遅延検知

- MQLコードの実行状況やリソース使用率の監視

- 外部API連携の応答確認

- これらの情報に基づき、ハートビート信号を外部に送信するロジックを構築します。

- AI連携システムのヘルスチェック:MT4/MT5へのAI組み込みを得意とする私たちにとって、外部AIモデルとの連携は重要です。第3章で述べた通り、MT4/MT5側からAIモデルに対して定期的にヘルスチェックを行い、連携システム全体の健全性を監視するシステムを構築します。

- 高可用性(HA)構成の設計と実装:ミッションクリティカルなシステムに対しては、複数のVPSを用いた冗長構成を設計します。本記事で解説したクォーラムやフェンシング(VPSのAPI連携を利用した実装など)といった高度な技術も活用し、スプリットブレインを防ぎつつ、障害発生時の迅速なフェイルオーバーを実現します。

QA・SREパートナーとしての役割(「盾」の提供)

ハートビート機構は、導入して終わりではありません。適切なパラメータ設計、徹底したテスト、そして継続的な運用保守が不可欠です。

AI MQL合同会社は、お客様が開発された高度なAIシステム(「矛」)への多大な投資を保護するための必須サービス(「盾」)として、SREサービスを提供します。

- 金融特化型チューニング: お客様の取引戦略(スキャルピング、スイングなど)やリスク許容度に基づき、第2章で解説したパラメータ(間隔、タイムアウト、閾値)を最適化します。

- 徹底したQAと実証: 擬似的な障害(ネットワーク切断、高負荷、アプリケーションエラーなど)を発生させ、ハートビート機構が様々なシナリオで正しく動作することを確認する堅牢なQAテストを実施し、品質を保証します。

- 継続的な保守と改善(VPS保守点検): 導入後の継続的なSRE保守契約により、VPS環境を含めた安定稼働の維持と継続的な改善提案を行います。

結論:高信頼性システムを支える縁の下の力持ち

本記事では、「私は生きている」という周期的な信号というシンプルな概念から出発し、ハートビート機構が現代の複雑な金融システムにおいて果たす重要な役割を多角的に解説しました。ハートビートは、高い可用性を実現するための自動復旧プロセスの引き金となる基本的な仕組みです。

その設計においては、障害に対する「応答性」とシステム全体の「安定性」とのバランス、そして最終的には「データの整合性」を優先するという高度な判断が求められます。

AI MQL合同会社は、これらの技術に対する深い理解と、MT4/MT5環境における豊富な経験に基づき、お客様のトレーディングシステムの信頼性を最高水準に引き上げるための、オーダーメイドのソリューションを提供いたします。(※ 投資助言に該当する業務は行いません。)

システムの安定稼働に課題をお持ちのプロップファーム、FXブローカー、専門FinTech企業の皆様は、ぜひ一度ご相談ください。