序論:アルファを追求する究極の「矛」、その輝きと脆弱性

プロップトレーディングファームの競争優位性は、超過収益(アルファ)を継続的に創出する能力に集約される 1。

その源泉となるのが、莫大な知的資本と財務的投資の結晶である、オーダーメイドのAI/MLトレーディング戦略である。これは、市場の非効率性を突くための究極の攻撃兵器、すなわち「矛(ほこ)」に他ならない。洗練されたアルゴリズムは、人間のトレーダーでは不可能な速度と頻度で取引を実行し、ミリ秒単位で利益を確定させる可能性を秘めている 2。

しかし、この「矛」が鋭利であればあるほど、その輝きは脆さを伴う。AI戦略の真の価値は、理論上のバックテスト結果やコードの優雅さにあるのではない。それは、現実の市場という過酷な本番環境で、いかに設計通りに、一貫して、そして確実に実行されるかにかかっている。理論上は完璧な戦略も、実行インフラに僅かな瑕疵があれば、その価値はゼロ、あるいはマイナスに転じる。

プロップファームのCTOは、自社の最も価値ある資産であるAI戦略が、常に運用上のリスクという見えざる脅威に晒されているという現実を直視しなければならない。戦略の陳腐化という時間との戦いに加え、インフラの不安定性という、より直接的な課題が常に存在するからである 1。

本稿では、この高価で強力な「矛」を守るために不可欠な防御の規律、すなわち「盾(たて)」としてのサイト信頼性エンジニアリング(SRE)の重要性を論じる。

これは単なるインフラ運用の改善提案ではない。AI戦略への投資を保護し、その価値を最大化するための、工学的かつ戦略的な必須要件を提示するものである。

1. 数百万ドルのAI戦略が、1ミリ秒の遅延で塵と化す現実

トレーディングの世界において、システム障害のリスクは仮説ではなく、壊滅的な金銭的損失に直結する明確な脅威である。プロップファームのCTOが直面するリスクは、大規模なシステムダウンから、肉眼では捉えられないパフォーマンスの劣化まで多岐にわたる。

1.1. 金融システム障害が示す、ダウンタイムの壊滅的コスト

近年、日本の金融業界を揺るがした大規模システム障害は、プロップファームにとっても対岸の火事ではない。

2021年にみずほ銀行で頻発したシステム障害や、2023年の全銀システム障害は、巨大な予算と人員を擁する金融機関ですら、ハードウェア障害、設定ミス、設計上の欠陥といった根本的な問題に対して脆弱であることを露呈した 4。

金融庁の分析レポートによれば、これらの障害の原因は、サイバー攻撃(DDoSやランサムウェア)から、キャンペーンによる取引量増大に伴う処理能力不足、さらにはメンテナンス時の単純な作業誤りに至るまで、極めて多岐にわたる 8。

これらの根本原因—不適切なキャパシティプランニング、手作業による設定ミス、不十分なテスト、インシデントからの学習不足—は、まさにサイト信頼性エンジニアリング(SRE)という規律が解決するために生まれた問題群そのものである。大手金融機関の公になった失敗は、単なる警告ではない。

それは、成熟したSRE文化が不在の場合に何が起こるかを示す、大規模な公開ケーススタディなのである。プロップファームのシステム障害が全国ニュースになることはないかもしれないが、自己資本に対する損失のインパクトは、これらのメガバンクの事例に勝るとも劣らない壊滅的なものになり得る。

1.2. 「見えざる敵」:レイテンシー、データギャップ、マイクロバースト

プロップファームにとって、完全なシステムダウンは最も分かりやすい脅威だが、より陰湿で常態的な敵は、利益を静かに蝕む微細なパフォーマンス劣化である。

高頻度取引(HFT)やアルゴリズム取引は、本質的に速度の競争であり、その遅延(レイテンシー)はマイクロ秒、あるいはナノ秒単位で計測される 9。取引所のマッチングエンジンとの物理的距離を詰めるためのコロケーションは、もはや業界の標準装備である 11。

このような極限の速度競争においては、僅かな遅延が致命的となる。「レイテンシーアービトラージ」に関する研究が示すように、競合他社より僅かでも遅いことは、それ自体が直接的な金銭的損失、すなわち市場から課される一種の「税金」となる 14。

さらに深刻なのは、市場データフィードの不完全性である。特に市場のボラティリティが高まる局面では、「マイクロバースト」と呼ばれる瞬間的なトラフィックの急増が発生し、ネットワーク機器の処理能力を超えてパケットロスを引き起こすことがある。

アルゴリズム取引システムはUDPプロトコル上で市場データを受信するため、失われたパケットは再送されない。これは、取引アルゴリズムが不完全、あるいは古いデータに基づいて意思決定を行うことを意味し、その結果はほぼ間違いなく損失となる 15。

ここに、超低レイテンシー追求のパラドックスが存在する。システムを高速化するために最適化を突き詰めれば突き詰めるほど、安全のためのバッファや抽象化レイヤーが削ぎ落とされ、システムはより複雑かつ脆弱になる。平常時のパフォーマンスを最大化するための設計が、マイクロバーストのような僅かな異常事態に対して極めて脆いという構造を生み出すのである。

つまり、ファームの「矛」が鋭くなればなるほど、それを守る「盾」の強度は、線形ではなく指数関数的に増強される必要があるのだ。

2. サイト信頼性エンジニアリング(SRE):単なる運用ではない、投資保護のための工学的規律

AI戦略を取り巻くこれらの深刻なリスクに対し、SREは単なる「より良い運用手法」以上のものを提供する。それは、システムの信頼性という問題を、ソフトウェア工学の原則を用いて体系的に解決するための、戦略的な工学規律である。

2.1. SREの核心:ソフトウェア工学で「信頼性」という問題を解く

SREは、Googleによって提唱され、インフラと運用の問題をソフトウェアの問題として扱うことを中核とする 16。従来の運用チームがインシデントへの事後対応に追われるのに対し、SREチームはコードを記述することで、障害を予測し、未然に防ぐことを目指す 19。

その哲学の根底には、「トイル(Toil)」と呼ばれる、手作業で反復的かつ自動化可能な作業の撲滅がある。SREは、エンジニアリング業務に少なくとも50%の時間を費やすべきであり、場当たり的な対応に忙殺されるべきではない、とされている 20。

可用性、レイテンシー、パフォーマンス、キャパシティといったシステムの健全性すべてに責任を持ち、自動化の構築、障害を前提としたシステム設計、そしてあらゆる事象の計測を実践する 17。これは、開発と運用の連携を重視する文化的な哲学であるDevOpsを、具体的なエンジニアリング手法として処方箋化したものと言える 23。

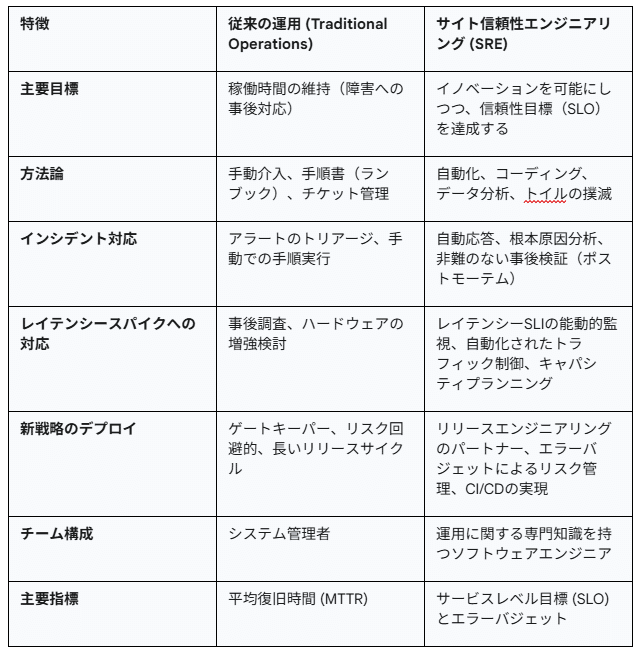

プロップトレーディングファームの文脈において、従来の運用モデルとSREがもたらす価値の違いは、以下の表で明確に示される。

この比較から明らかなように、SREは単にサーバーを監視する役割ではない。ビジネスの根幹であるAI戦略の価値を最大化するために、開発と一体となってシステムの信頼性を工学的に構築する、プロアクティブなパートナーなのである。

3. プロップファームのためのSRE実践:AIという「矛」を護る「盾」の構築法

SREの理論を、プロップファーム特有の環境に適用するには、その原則を具体的な実践へと翻訳する必要がある。ここでは、AIという「矛」を直接的に守るための「盾」の構築法を詳述する。

3.1. SLOとエラーバジェット:ビジネスリスクを定量化する言語

SREは、「システムは信頼できるべきだ」といった主観的で曖昧な議論を、データに基づいた客観的なフレームワークに置き換える。その核となるのが、サービスレベル目標(SLO)とエラーバジェットである 20。

- サービスレベル指標(SLI): レイテンシー、エラー率、スループットなど、サービスの信頼性を測るための定量的な指標。

- サービスレベル目標(SLO): SLIに対して設定される目標値。「取引の99.9%は500マイクロ秒以内に執行される」といった具体的なターゲット。

- エラーバジェット: $100\% – SLO\%$ で算出される、「許容される不信頼性」の量。例えば、SLOが99.9%であれば、エラーバジェットは0.1%となる。

このフレームワークは、開発チームとSREチームの間に共通言語を提供する。エラーバジェットが残っている限り、新しいAI戦略のデプロイといったリスクを伴う変更を許容する。しかし、ひとたびエラーバジェットを使い果たせば、全ての開発リソースはシステムの安定化に振り向けられる 18。

プロップファームにとって、この概念は単なる技術指標の管理に留まらない。それは、ビジネスリスクそのものを定量化する経営ツールとなる。例えば、「特定のレイテンシーアービトラージ機会のうち、システムが成功裏に捉えるべき割合」をSLOとして定義することができる。

その場合、エラーバジェットは「システムの不完全性によって逸失してもよい、収益機会の割合」を意味することになる。これにより、CTOは技術的な専門用語ではなく、「我々は先週、許容される収益機会損失のうち何パーセントを消費したか」という、経営陣にも理解可能なビジネス言語でシステムの健全性を報告することが可能になる。

3.2. 自動化と観測可能性:プロアクティブな障害検知と自己修復システム

現代のトレーディングシステムは、手動での管理が不可能なほど複雑化している。SREは、この複雑性に対処するため、徹底的な自動化と、単なる監視(モニタリング)を超える深い「観測可能性(オブザーバビリティ)」を必須とする 19。

観測可能性とは、システムの内部状態を、外部から得られるデータ(メトリクス、ログ、トレース)のみを用いてどれだけ深く理解できるか、という性質を指す 18。これにより、未知の障害が発生した際にも、根本原因を迅速に特定し、対処することが可能になる。

自動化は、インフラのプロビジョニングから、CI/CDパイプラインによるデプロイ、インシデント発生時の一次対応(例:問題のあるサーバーの自動切り離し)まで、あらゆる側面に適用される。トレーディングファームのSRE求人では、TerraformのようなInfrastructure as CodeツールやCI/CDの経験が必須スキルとして挙げられているのがその証左である 29。

さらに、カオスエンジニアリングのように、意図的にシステムに障害を注入し、その回復力をテストする先進的なプラクティスも存在する 19。

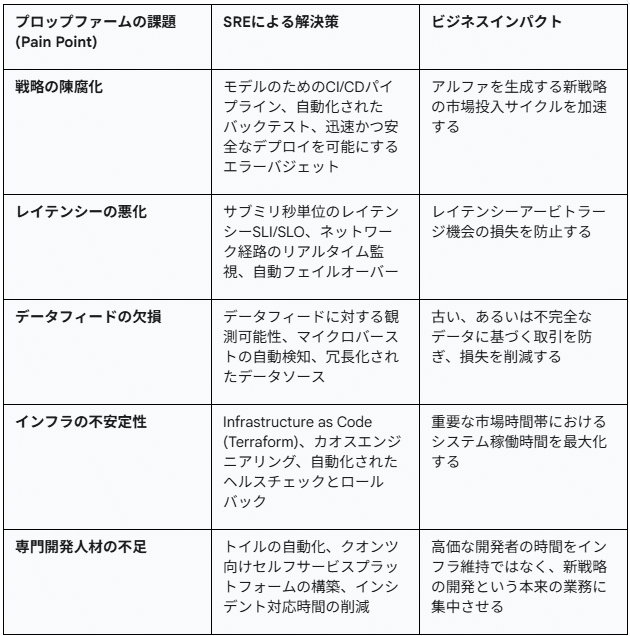

プロップファームが直面する具体的な課題と、それに対するSREの解決策をマッピングすると、以下のようになる。

このように、SREはプロップファームが抱える中核的な技術的・事業的課題に対し、具体的かつ効果的な処方箋を提供する工学的アプローチなのである。

4. 「盾」のROI:SREがもたらす経済的価値の再定義

SREへの投資は、単なる運用コストの最適化ではない。それは、損失を最小化し、機会を捉え、中核事業そのものを加速させることで、具体的なリターンを生み出す戦略的投資である。

4.1. 機会損失の最小化:ダウンタイムからデグラデーションへ

プロップファームにおける信頼性の欠如がもたらす真のコストは、システムダウン中に発生した取引の損失だけではない。

それは、システムが最適な状態から僅かでも逸脱している全てのマイクロ秒において、失われ続ける収益機会の総和である。SREは、この目に見えない機会損失を計測し、最小化するための規律である。

HFTの世界では、システムのパフォーマンスと信頼性は不可分である。稼働はしているが遅いシステムは、事実上「ダウン」しているのと同じである。従来の運用モデルがシステムの二元的な稼働状態(オンかオフか)に焦点を当てるのに対し、SREのSLOフレームワークは、完全な障害とパフォーマンスの劣化を、同じ「エラーバジェット」という単一の尺度で管理する。

例えば、「注文の99.99%は500マイクロ秒以内に取引所からの応答を受信しなければならない」というSLOの下では、600マイクロ秒かかっているサーバーは、完全に停止しているサーバーと同様にエラーバジェットを消費する。

これは、プロップファームのビジネス上の現実を正確に反映した、唯一の信頼性管理手法であると言える。

4.2. イノベーションの加速:信頼性が開発速度を解放する

SREがもたらす最大の投資対効果は、直感に反するかもしれないが、「イノベーションの加速」である。強力な「盾」は、守りを固めるだけでなく、「矛」をより速く、より頻繁に繰り出すことを可能にする。

プロップファームにとって最大の脅威の一つは、戦略の陳腐化である 1。市場は常に変化し、昨日まで有効だったアルファは今日には消滅しているかもしれない。この競争に打ち勝つには、新しいAI戦略を継続的に開発し、迅速に市場へ投入する必要がある。

ここでSREが決定的な役割を果たす。信頼性が高く、自動化され、観測可能性を備えたプラットフォームを構築することで、SREはクオンツや開発者が安心して変更を行える「セーフティネット」を提供する 18。エラーバジェットという明確なリスク許容量の範囲内で、新しいモデルを迅速にデプロイし、問題があれば自動でロールバックする。

これにより、変更に伴う恐怖や躊躇が取り除かれ、デプロイの速度と頻度は劇的に向上する。Goldman Sachsのようなトップ金融機関が、SREの役割を「機能開発の速度と信頼性のバランスを取ること」と定義しているのはこのためである 22。

これは強力な好循環、すなわち「フライホイール効果」を生み出す。

- SREへの投資がシステムの信頼性を向上させる。

- インシデント対応に費やす時間が減り、エンジニアはより高度な自動化ツールを構築する。

- 優れたツールにより、クオンツは新戦略をより速く、より安全にデプロイできるようになる。

- 新戦略の市場投入までの時間が短縮され、新たなアルファが生まれる。

- その収益が、さらなるプラットフォーム強化に再投資される。

このサイクルにおいて、SREはもはや守りのためのコストセンターではない。それは、アルファを創出し収益化するという、プロップファームのコアビジネスプロセスを駆動するエンジンそのものなのである。

結論:貴社の「盾」は、その高価な「矛」に見合っているか?

本稿で詳述してきたように、数百万ドル、あるいはそれ以上の価値を持つAIトレーディング戦略という「矛」を、脆弱で、計測されておらず、手動で運用されるインフラの上で稼働させることは、もはや許容できないビジネスリスクである。その「矛」の価値と鋭利さに、貴社の「盾」は見合っているだろうか。

この問いに答えるため、以下の点を自問自答されたい。

- 自社のトレーディングプラットフォームの信頼性を、逸話ではなく、データで定量的に説明できるか?

- 最も重要なアルファ生成戦略における「エラーバジェット」は何か?そして、先週そのうちの何パーセントを消費したか?

- エンジニアリング時間は、新たなアルファのデプロイと、古いシステムの障害対応とで、どちらにより多く費やされているか?

今日の金融市場において、堅牢なSREプラクティスは、もはや技術的な詳細や贅沢品ではない。それは、AI戦略への投資を保護するための「必須の保険契約」であり、その存続がテクノロジーのパフォーマンスに依存する全ての企業にとって、交渉の余地のないプロフェッショナルなシステム管理の構成要素なのである 1。

貴社の最も価値ある「矛」は、それにふさわしい「盾」によって守られて初めて、その真価を発揮することができるのだ。

引用文献

- AI MQL

- Basics of Algorithmic Trading: Concepts and Examples – Investopedia, https://www.investopedia.com/articles/active-trading/101014/basics-algorithmic-trading-concepts-and-examples.asp

- Challenges of Proprietary Trading Firms | Brokeree Solutions, https://brokeree.com/articles/challenges-of-proprietary-trading-firms/

- 全銀システム障害の影響により生じた損失の補填について – 北陸銀行, https://www.hokugin.co.jp/info/files/pdf/3890.pdf

- 全銀システム障害、各金融機関が補償 要因「メモリ不足」の可能性も – ニッキンONLINE, https://www.nikkinonline.com/article/140075

- 【医療・航空・金融事例】システム停止は製造業だけの問題ではない。1台のPC停止による影響, https://fapc.jp/column/pc-failure-cases-medical-industries.php

- 全銀ネットやCARDNETセンター、みずほ銀行……「システム運用」が左右する大規模システム障害, https://enterprisezine.jp/article/detail/18966

- 金融機関のシステム障害に関する 分析レポート, https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240626/01.pdf

- Trading Latency Optimization Guide – Blog – TradersPost, https://blog.traderspost.io/article/trading-latency-optimization-guide

- Zero Latency in High Frequency Trading (HFT) Solutions – International Computer Concepts, https://www.icc-usa.com/zero-latency-in-high-frequency-trading-solutions

- How to Achieve Low Latency for High-Frequency Trading? – ForexVPS, https://www.forexvps.net/resources/low-latency-high-frequency-trading/

- アルゴリズム化基準による高頻度取引(HFT)の特性分析 – J-Stage, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jafee/20/0/20_55/_html/-char/ja

- Optimising Low Latency Trading for High-Frequency Markets – BSO-Network, https://www.bso.co/all-insights/how-to-accommodate-low-latency-high-frequency-trading

- BIS Working Papers – No 955 – Quantifying the high-frequency trading “arms race” – Bank for International Settlements, https://www.bis.org/publ/work955.pdf?ref=fufflix.ghost.io

- Why Quality of Market Data Matters More in Volatile Markets – Pico, https://www.pico.net/blog/why-quality-of-market-data-matters-more-in-volatile-markets/

- 信頼性向上のためのSRE運用手法 – okpy, https://okpy.net/entry/2025/03/13/104953

- SREとは?サイトリライアビリティエンジニアリングの解説 – Dynatrace, https://www.dynatrace.com/ja/news/blog/what-is-site-reliability-engineering/

- What is Site Reliability Engineering? – SRE Explained – AWS – Updated 2025, https://aws.amazon.com/what-is/sre/

- What is SRE? Complete guide to site reliability engineering tools and practices – DX, https://getdx.com/blog/site-reliability-engineering/

- クラウド時代のシステム運用をリードするSRE | NTTデータ | DATA INSIGHT, https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2022/0729/

- Why SRE? The Essential Role of Site Reliability Engineering – Abstracta, 10月 26, 2025 https://abstracta.us/blog/software-testing/why-sre/

- SRE at Goldman Sachs, https://www.goldmansachs.com/careers/blog/sre-at-goldman-sachs

- SREとは|初心者が1から理解できる信頼性エンジニアリングガイド – KOTORA JOURNAL, https://www.kotora.jp/c/48665/

- SREとは?チームの役割やシステム運用・開発でSREエンジニアがやることを解説, https://www.kagoya.jp/howto/it-glossary/develop/sre/

- SRE in FinTech: Challenges and Opportunities – NovelVista, https://www.novelvista.com/blogs/devops/fintech-sre-challenges-opportunities

- SREとは?意味やDevOpsとの違い、実現できることを解説します, https://service.shiftinc.jp/column/9462/

- What is SRE? Site reliability engineering explained – Dynatrace, https://www.dynatrace.com/news/blog/what-is-site-reliability-engineering/

- Site Reliability Engineering (SRE) – Google Cloud, https://cloud.google.com/sre

- Site Reliability Engineer – Careers – Trading Technologies, https://tradingtechnologies.com/job/site-reliability-engineer-378882/

- Sre (Trading Systems) Job in New York, NY at Autonomai – ZipRecruiter, https://www.ziprecruiter.com/c/autonomai/Job/SRE-(Trading-Systems)/-in-New-York,NY?jid=e6474ad617f72f2d

- The Crucial Role of Site Reliability Engineering in High-Frequency Trading Systems, https://moldstud.com/articles/p-the-role-of-site-reliability-engineering-in-high-frequency-trading-systems